12月4日深夜0時過ぎ。私の台湾の友達から一通の連絡が入った。

「ニュースを見たか?韓国で戒厳令が発動されたらしい。」

―戒厳令。

日本人からしてみれば「戦前」の断絶の向こう側に追いやってきた記憶のうちの一つに過ぎない言葉であろう。しかし、台湾人にとっては違う。

上の写真は、1950年代の中華民国国慶節の写真である。

総統府の前で軍事パレードが行われている。蒋介石政権は第二次世界大戦後合計11回このようなパレードが実施された。

台湾は戦後直後の1949年から戒厳令が施行され、世界最長とも言われる38年間もの間、戒厳令下にあった。

38年といえば、1人の人間が生まれ、育ち、恋をして結婚して家庭を築くことができるほどの時間である。私たちの親世代は戒厳令下に生まれ、戒厳令下に青春を過ごした世代ということになる。また戒厳令が解除からまだ40年にも満たない。台湾人にとって戒厳令は「親世代の記憶」なのである。

一方、戒厳令の解除の8年後に生まれた筆者には、戒厳令下の台湾で何があったのか、そこで親世代が何をみて、何を思って、どう生きていたのか。実はよく知らないのである。私が台湾の高校にいた当時、歴史の教科書では戒厳令について、1ページのわずか4分の1しか言及がなく、しかも大学入試では過去に出題されたことがないので、テストが迫っている3年生のタイミングということもあり、授業で触れられることはなかった。

遠い中国の遠い時代の唐詩や宋辞を暗記し、歐陽修や王羲之がみた時代を知りながら、自分たちが住む台湾で、親たちがみたものを、我々はよく知らないということになる。

しかし同じ東アジアで再び戒厳令が発令された今、もう「学校で習っていないから知らない」では済まされないように思う。今回は戒厳令時代を生きた証人である筆者の母親に、戒厳令時代を舞台にした台湾のホラー映画「返校」をみながら当時の暮らしぶりを聞いた。ここに記録したいと思う。

なお、「返校」は日本のAmazon Prime Videoに映画版やNetflixでドラマ版でも見られるので、興味があればぜひ見てみることをお勧めする。(今回視聴したのは映画版)

なぜ戒厳令が実施され、38年間維持されたのか

「犬が去って豚が来た」。

日本の植民地支配が終わって間もない台湾に、中国国民党(以下国民党)が国共内戦で敗れ、政府と軍隊丸ごと逃れてきた1949年の様子をこのように表現する。

よく吠えるが秩序は守る犬(=日本人)が去って、卑しく食べるだけで何もしない豚(=国民党)がきた、という意味である。

戒厳令は国民党が逃れてくると、すぐに発令された。当時は中国共産党(以下共産党)との戦争の最中であり、戒厳令は銃後の治安維持と共産党のスパイを摘発する目的で発令された。

しかし、その役割は次第に変貌していく。

前述のように、台湾にきた国民党政府は日本統治下になれた台湾の住民からは、前近代的に映った。その政府が戦時体制の名目で、独裁を続けるので、不満がたまり、民主化・自由化を求める形で噴出する。

戒厳令はそういった反体制派を確実に取り締まり、政権を維持するための役割にすり替わり、38年間に渡って維持されることになる。

台湾における戒厳令

戒厳令とは憲法を筆頭に、司法・立法・行政の権能を停止し、それらの権限を軍に委ねることをさす。

台湾では、「台湾省戒厳令」として発布され、戒厳令下では、「緊急事態」の名の下に、集会の自由・言論の自由をはじめとする基本的人権を制限され、軍や警察などが、市民を逮捕し尋問や拷問にかける権利を持っていた。

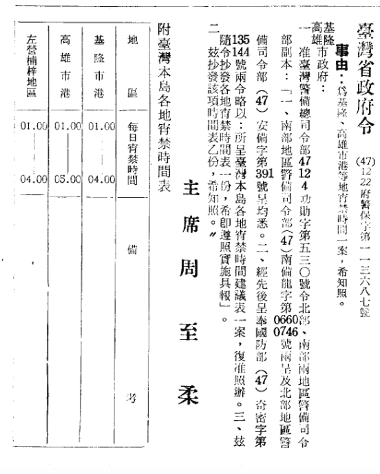

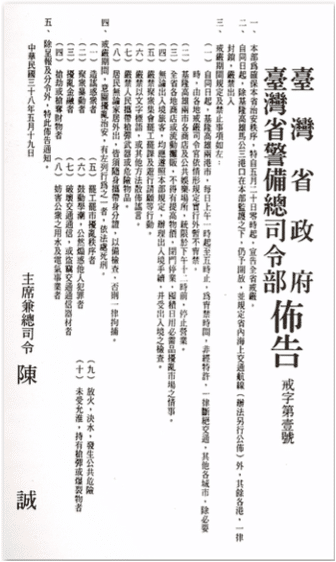

台湾省戒厳令の布告文(翰林雲端學院よりhttps://www.ehanlin.com.tw/app/keyword/%E5%9C%8B%E4%B8%AD/%E6%AD%B7%E5%8F%B2/%E6%88%92%E5%9A%B4.html)

▪️検閲と禁書

戒厳令下で報道と出版の自由は制限された。国内のメディアはすべて政府の検閲下に置かれ、実質的には政府の公式発表を報じることしかできなくなっていた。

禁書となる本は「反体制的」と政府が判断したものであり、マルクスはもちろん、魯迅なども禁止対象となった。中でも「中華民国憲法」も禁書だったことは興味深い。憲法を制限している以上、政府が何を制限しているのか、広く知られてしまうとまずい、ということなのだろうか。

▪️山禁/海禁/宵禁

【山禁/海禁】山岳部もしくは沿岸部への立ち入り制限を意味する。反体制派の逃亡を防ぐためとされている。

【宵禁】夜間外出禁止令のこと。こちらも反体制派の逃亡阻止及び、一斉検挙が目的。

▪️警備總司令部(警部総司令部)

警部総司令部は、戒厳令下の治安維持を目的に国防部内に設置された治安維持組織であり、戒厳令下での行政と司法を行った。

大日本帝国の特高警察や、ナチスドイツのゲシュタポ、ソ連KGBなどの例にもみられるように、軍政を実施していくにあたり、どの国でも暴力を以て指揮し、恐怖を以て統制する暴力機構が必ず必要になる。台湾の場合はこの警備総司令部がその役割を担った。

警備総司令部は市民を逮捕し尋問や拷問にかける権限を持っており、現実に実行された。多くの知識人、政治活動家、そして体制に批判的な市民が恣意的に逮捕され、非人道的な尋問と拷問の対象となった。思想犯罪の疑いだけで、夜と霧に紛れて突然連行され、長期間にわたって拘禁されることも珍しくなかったという。特高警察やゲシュタポ、KGBのように、市民からは恐れられた組織であり、その監視システムは、社会全体に恐怖と沈黙を広め、人々の自由な言論と思想を徹底的に抑圧した。密告制度により、家族や友人、同僚が、告発者となり得る社会となった。

台湾ではこの期間を政府による弾圧「白色テロ」の時代として記憶されている

▪️人事室第二辦公室(人事室第二課)

また、組織の内部から思想を監視、統制する組織もあった。それが人事室第二辦公室(人事室第二課)である。保安、安全維持、政治風紀、政治風紀法令を名目に組織されたが、実際には、公務員の採用・評価はせず、個人の思想のみを監視していた。実質的に組織内部の思想警察だったと言える。「人二室」と言われ、恐れられた存在であった。

人事室第二課は、政府機関・学校・公共団体及び一部の民間企業などあらゆる組織の中に設置されていた。

▪️中国青年救國團(中国青年救国団)

中国青年救国団は国防部の総政治部に属する組織である。青少年の団結を目的に設置され、スポーツや文化活動、キャンプなどをやりつつ、反共教育や思想の監視・プロパガンダ・軍事訓練を行い、学生同士で思想を相互監視しあう組織も兼ねていた。ナチスドイツのヒトラーユーゲントや、ソ連のコムソモールのような組織だったようだ。

なお、中国青年救国団は2018年に国民党の下部組織として認定され、あり方を変えつつも今日まで維持されている。

戒厳令下の暮らし(1960年代〜70年代)

母が生まれたのは、「返校」の舞台にもなった1962年の台北、松山と呼ばれるエリアだ。母の父(つまり私の祖父)は中国浙江省生まれの空軍将校で、当時にしては珍しく英語が堪能だったこともあり、アメリカ軍と協働していた中華民国空軍の連絡士官をしていた。

母が生まれ育った当時、台北松山一帯は(今の様子からは想像もできないが)田んぼが広がる田園地帯だったようで、母は小学生の時からあぜ道を、通って通学していた。道は舗装もされておらず、水路の上に板を置いただけの橋もあり、台風がくると橋が流され、学校から帰れなくなったそうだ。この頃、日本で言うと昭和40年代後半。田園風景ののどかさは、それほど変わらなかっただろう。

しかし、のどかだったのはあぜ道だけだったようだ。

▪️学校

当時の児童学生は自由な髪型が許されず、男子は坊主・女子はおかっぱ頭が強制された。学校は教官と呼ばれる将校以上の軍人が必ずおり、生徒指導などを行っていた(教官は現在もいる)

学校では、当時反体制派とされた逃亡中の人物の名前が挙げられ、匿ったり協力したりといった行為は共犯とみなされ、死刑になる。といつも忠告されたそうだ。

授業の前には必ず全校集会があり、国旗の掲揚と国旗歌の斉唱がある。母は模範生だったそうで、国旗の掲揚をする旗手を任せられたそうだ。

「当時は名誉に感じていたよ」

と母は話す。

母の学校にも「人事室第二課」が設置されていた。

「どんな人たちだったの?どこからきている人たちなの?」と聞いてみたら、「さぁ?」と返されてしまった。何も知らないらしい。確かに人事室第二課に目をつけられてしまったらそれは生命の危険を意味する。近づかないようにする、興味を持っていないように振る舞う。それが戒厳令下を生きた人たちが身につけた保身術だったのだろうと感じた。

▪️帰宅

祖父が空軍将校だったことは前述したが、当時軍関係者は中国語で【眷村(けんそん)】と呼ばれる軍関係者とその家族が暮らす村が台湾各地に置かれ、そこで生活をしていた。母も眷村で生まれ育っていた。「返校」の映画冒頭にスローガンが町中に貼られ、「共産党の手先を隠せば、同罪となる。国家転覆を謀るものは死刑に処する」という放送が繰り返される描写があったが、眷村の中はまさしくあの雰囲気だったという。

同じ閉塞感や圧迫感を、母は物心ついた時から感じていたであろうことは想像に難くない。

戒厳令下では、検閲も日常の中にあった。英語が堪能だった祖父はアメリカから雑誌や新聞を取り寄せていたが、これらの出版物にも全て警備総司令部の検閲が入った。そのため手元に届くのは数週間遅れになり、問題があるとされた内容については、くり抜かれて届いたという。

新聞や雑誌の記事をくり抜くと、当然裏にある内容もくり抜かれてしまう。

祖父は「…裏の記事は関係ないだろ…」などとぼやきながら、くり抜かれてなくなった部分を想像しながら新聞を読んでいた。また、ある時は「TIME」誌の表紙が問題にされ、(おそらくは毛沢東が表紙になっていた)表紙がバッサリなくなった「TIME」誌が届いたという。

▪️夜

夜になると宵禁(夜間外出禁止令)が発令されることがあった。

とはいえ、毎晩ではなかったようで、発令される時間も具体的に何時からというよりは、日が暮れてからは外に出てはいけないという印象だったそうだ。

「そもそも子どもが出歩く時間でもないしね」当時の台北市は夜になると相当に暗かったので、特に子どもに影響あまりなかったのだろう。

日本の母親であれば、夜の危険性を伝えるのに「夜は鬼が出て、食べられちゃうよ」とでもいうところだろうが、台湾の夜は「警備総司令部や憲兵の人が来て、連れらさられちゃうよ」ということである。そして鬼と違って、警備総司令部や憲兵は実在し、夜間で歩く人は拘留していたのだから、完全なノンフィクションなのである。

蒋介石の死と形骸化する戒厳令(1970年代〜80年代)

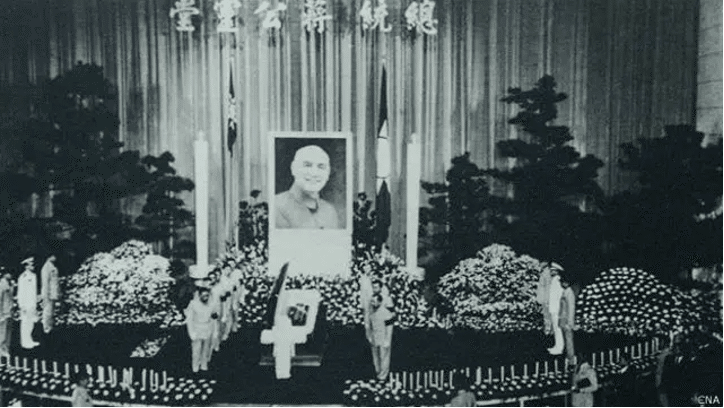

1975年に台湾社会を揺るがす大事件が起きる。

蒋介石の死去である。母は当時13歳だったはずだ。

「中華民族の救世主」「世界の偉人」として喧伝された人物の死の第一報が、台湾のメディアで報じられることはなかった。国内の全てのメディアが国民党による検閲下にあり、情報統制が敷かれたからである。

第一報を報じたのはアメリカのラジオ放送だった。

英語のラジオを聴くのが日課になっていた祖父は、その第一報に触れたのだそうだ。

第一報から数時間経った正午になって台湾のメディア各社も報道を始めた。

台湾の国防部はこの機に乗じ、中国の共産党による侵攻が始まるのではないかと想定し、各軍に動員をかけた。空軍将校だった祖父にも招集がかかり、台北の山奥にある空軍作戦指揮部(司令部)に向かい、そのまま1週間ほど戻らなかった。

蒋介石の国葬は国父記念館で行われた。先日のプレミア12で台湾と日本の試合も行われた台北ドームのすぐ隣である。

台湾に逃れてきた際に、彼に付き従ってきた軍人や政治家を数多く台湾に連れてきていた。「必ず中国に連れ帰るっておっしゃったのに、なんで自分たちを置いて先にいくんですか!」「蒋公(蒋介石のこと)お許しください。我々の力が至らぬばかりに、中国に帰る夢を叶えられませんでした」そんな叫びを上げる人が、いたるところにいたらしい。

「ご飯はもらえるから欲しかったけど、私はすぐ帰ったよ。疲れるからね」

そういって母は笑った。

蒋介石に死後は彼の息子の蒋経国が国を継いだ。

しかし、時代は新しいリーダーに平穏を許さなかった。蒋介石の死去から4年後、1979年に米中国交正常化がされる。台湾の立場からは、アメリカとの国交断絶として記憶されている。

当時17歳になっていた母は急遽、救国団の招集があったという。数日間の活動を終えて出てきたところ、アメリカとの国交断絶を知ったという。

「今にして思えば、あれは学生たちの混乱とか暴動を抑えるための措置だったのかもね」

と母は振り返る。

高速道路・空港をはじめとする巨大インフラの建設を皮切りに、工業も発展を始め、「台湾の奇跡」と呼ばれる高度経済成長を実現した。

そのころ、母は10代後半から20代前半であった。

もっとも、戒厳令自体は多くが形骸化していくことになる。夜間外出禁止令は発令されることがなくなり、ダンスホールやピアノバーなど、台北の夜には輝きが増えてきた。

しかし、戒厳令が終わったわけではない。

経済成長の裏で、司法・立法・行政もまだ軍政下に置かれていた。

禁書もあった。

「重慶南路に禁書を売っている本屋さんがあったよ」

表向きは学習塾や本屋を装いながら、裏で禁書を売っていたらしいが、重慶南路は禁書の“聖地”であり、禁書が多くあることで“有名”だったようだ。

重慶南路といえば、台北駅から総統府までの一本道のことだ。

今でも学習塾や本屋が立ち並び、くら寿司やサイゼリアもある。政府機関のすぐ足元であり、日本で言えば永田町に禁書街があるようなイメージだ。

実際、公然の秘密だったのだろう。

そんな中、最後まで厳しく制限されたのが海外渡航であった。

蒋経国政権下で桃園国際空港が建設され、海外からの航空便を受け入れ始めたが、海外に行けるのは商人と一部の特殊な職業の人たちだけだった。

「家から、台湾から出たくて仕方がなかった。海外に行ってみたかった。そのために航空会社のCAにもなろうとしたし、父は空軍のつてを使って、台湾製の武器を海外に売る会社をつくろうとしていた。」

母の言葉からは、海外に行けるなら方法は問わない、戒厳令下を生きた人のメンタリティを聞いた気がした。

戒厳令が遺したもの(1990年代〜現代)

戒厳令は1987年に解除された。蒋経国政権の最終盤のことであった。

母はそれを待ちわびていたかのように、日本に来た。

しかし、戒厳令が終わった後も、戒厳令が残した抑圧と監視社会は、日本の台湾人社会に残り続けていた。

母は東京の大学の法学部に合格し、入学が決まった。

すると、ほどなくどこから情報を聞いたのか、大学のOB会の台湾人から電話がかかってきたという。

会話の中からそれとなく「なぜ法学部にいくのか」「何を学びたいのか」聞いてきたという。

「本当なら、1人で海外に来て、心細さもあったし、同郷の大学OBからの連絡は嬉しいはずなんだけど、ふと『これは話しすぎてはいけない』と感じた。法学部に受かったことも、『たまたまだ』とうまくかわすことに専念したよ。」

「本当は、天安門事件をみて、アジア最初で唯一の法治国家、日本の法律による政治・行政を知りたくて法学部を選んだんだけど、そんなこと、誰にも言えなかったよ」

実際、多くの学部の中でも法学部は戒厳令下で厳しく抑圧された歴史がある。法治主義の根幹にある憲法を停止しているのだから当然ではある。

「普段私はあまり警戒心のない方だと思うけど、政治・思想についての話題になると急に警戒が働く。これは戒厳令の時代に身につけたのだと思う。」母は続ける。

「今でも政治・思想について発言や発信をするとき、怖気付くことがある。自分の中に“警備総司令部”がいて、自分で自分を検閲しているような感覚かもしれない」

旧警備総司令部 景美軍法処看守所 現在は国家人権博物館 白色テロ景美紀念園区(國家文化記憶庫よりhttps://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?id=115317&indexCode=Culture_Place)

「びっくりしたよ、台湾にいた頃、邪悪な思想を広める悪魔のような集団として習った”共産党”が日本にあること自体、驚きなのに。それが首都の知事をやっているのだから、『え、日本は共産主義国なの?』と混乱したよ」

戒厳令下で育った母には、当時の日本は確かに困惑したに違いない。

戒厳令の灰から生まれた民主主義

ハフポストより:https://www.huffingtonpost.jp/entry/taiwan-ketagalan-boulevard-wedding-banquet_jp_5cea1e7ce4b00e03656f6f9b

ハフポストより:https://www.huffingtonpost.jp/entry/taiwan-ketagalan-boulevard-wedding-banquet_jp_5cea1e7ce4b00e03656f6f9b

上2枚の写真は、2019年5月25日。台湾の同性婚を祝う合同披露宴が行われた時の様子である。

この前日に台湾では同性婚が認められ、正式に結婚登録が始まっていた。

場所は、冒頭の写真で紹介した軍事パレードが行われたところと同じ、台湾総統府の前である。

2017年5 月24日、台湾の最高裁判所にあたる司法院は、同性婚を認めない民法は違憲であるとの判決を下し、これを皮切りに台湾では同性婚合法化に向けた法整備が進むことになる。

この判決が下されたのは、戒厳令の解除から30年後のことである。逆に言えば、30年前まで判決の根拠になった中華民国憲法は停止されていた。

「人類史上最も長い戒厳令を発令していた国」は30数年後に「アジア初の同性婚合法化の国」になったのである。しかもその変革が、革命でも内戦でも、敗戦および外国勢力による占領でもなく、台湾人の手によって民主主義的な手続でもたらされたものであることの意義は大きいと筆者は思う。

戒厳令下の過去は、今日の台湾を見るととても想像がつかない。戒厳令の記憶が風化していく懸念もあるが、1世代の間に民主主義を成長させた台湾人のバイタリティと情熱には舌を巻くしかない。

筆者プロフィール

げん

台湾を愛するあまり、台湾で兵役に行った男。

台北にて、台湾人の母親と日本人の父親の間に生まれる。

日本で小学校から中学校途中まで過ごしたのち、台湾花蓮で中学〜高校卒業までを過ごす。

2022年〜翌年まで台湾にて兵役に服する。

台湾の政治・経済・歴史・軍事などの分野で【手触りの台湾情報】の発信を続ける。