你好!学生ライターのみおです。

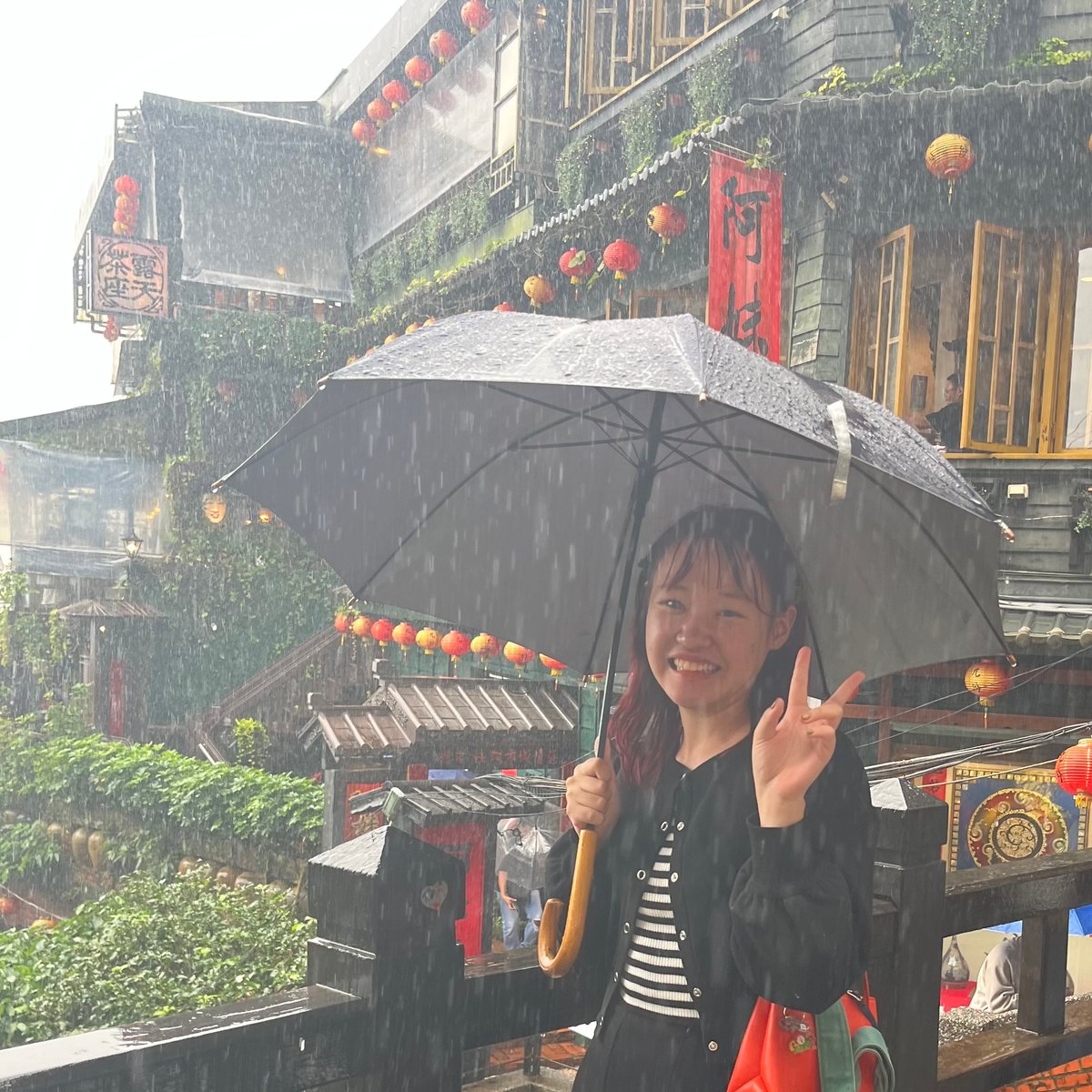

私は昨年8月から1学期間、台湾の大学に交換留学をしていました。台湾は日本と同じ東アジアに位置しながらも、女性の社会進出が進み、ジェンダー平等を重視する国として知られています。そうした環境で学び、異なる価値観に触れたいと思ったことが、私が留学先に台湾を選んだ理由の一つです。

今回の記事では、2022年に台湾でオープンした世界唯一の「月経博物館」でのボランティア体験を紹介します。この博物館は、月経に関する正しい知識を広め、社会の偏見をなくすことを目的に設立されました。私が現地でどのような活動をし、何を学んだのかをお伝えします。

台湾が「ジェンダー平等」と言われる理由

台湾は、世界経済フォーラム(WEF)が発表する「ジェンダー・ギャップ指数(Global Gender Gap Index)」において、2023年時点で東アジア・太平洋地域で最も高いスコアを記録しました。特に政治分野における女性の活躍が顕著で、総統(大統領)をはじめ、政府の主要ポストにも女性が多く就任しています。(日本のジェンダー格差における最も大きな課題が政治面なのです)

また、企業における女性管理職の割合も比較的高く、2022年の統計では台湾企業の管理職の36.9%が女性であり、日本の14.7%(2021年時点)と比べてもその差は歴然としています。さらに、育児・介護制度の充実や、LGBTQ+を含めたジェンダー平等に関する法整備も進んでおり、2019年にはアジアで初めて同性婚を合法化しました。

台北市で行われたプライドパレード

このように、台湾は政策面でも社会の意識の面でも、ジェンダー平等を推進している国なのです。

そんな台湾で、私が留学前から注目していた博物館があります。 台北の中心部から少し離れた大同区に位置する世界で唯一の「月経博物館(小紅厝月經博物館)」。この地域は、地元の人々が野菜を買いに来たり、井戸端会議をしたりと、東京でいう下町のような雰囲気のある地域です。この場所への設立の背景には、「生理が買い物に行くくらい自然なことであり、隣人と話すような温度感で訪れてもらいたい」という思いが込められているそうです。開館当初は、地元の方々の目線が厳しいこともあったそうですが、オープンする頃には「なぜこの場所に必要なのか」理解してくださる方が増えたとのことでした。

周辺の市場の様子

赤を基調とした館内で学ぶ、自分の体のこと

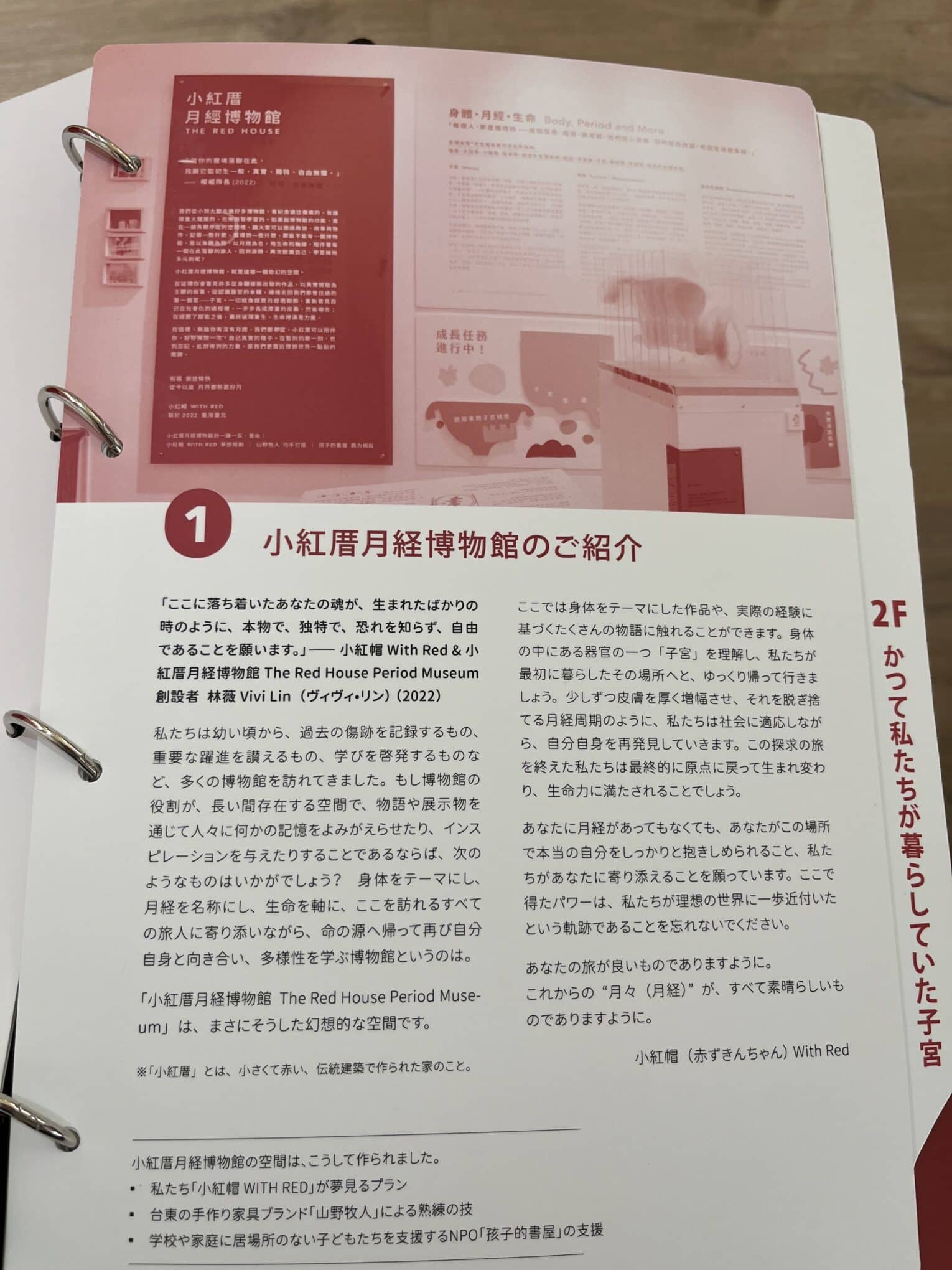

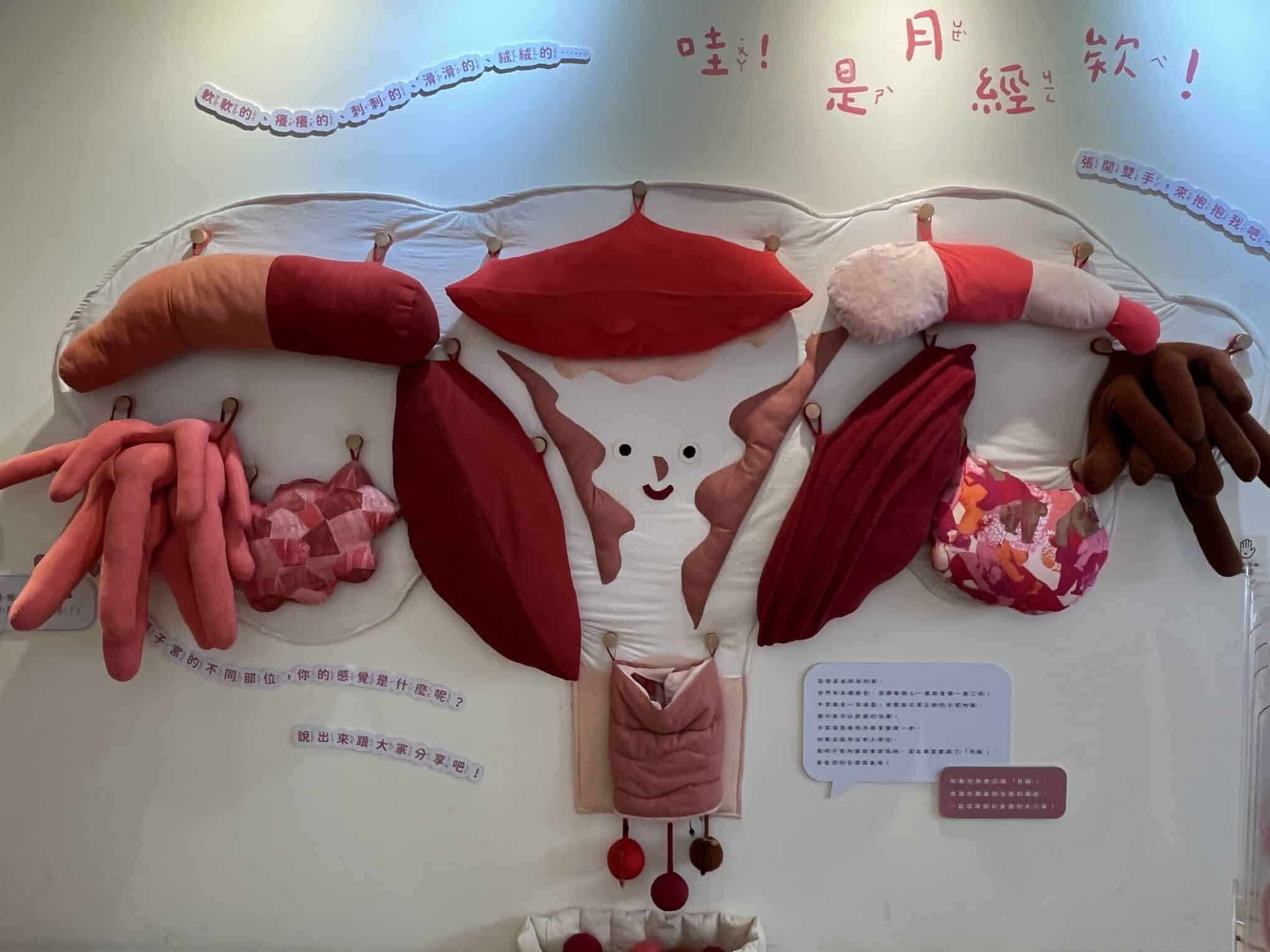

館内に足を踏み入れると、一面に血や膣、子宮をモチーフにした展示が広がっていました。見ているだけで生理痛を感じそうなくらいリアルな表現もあり、最初は少し驚きましたが、それだけタブーなく「生理」について語ることを大切にしている場所なのだと感じました。受付で日本人であることを伝えると、日本語訳が書かれたパンフレットを貸していただけました。

全て丁寧に日本語で書かれています

展示では、子宮や陰唇の構造、月経のプロセス、生理用品の種類や使い方、そして生理と女性の歴史などを学ぶことができました。高校の生物の授業では臓器の仕組みを学びますが、膣の働きや生理のメカニズムについてここまで詳しく知る機会は少ないですよね。また、日本において小学校から行われている性教育の内容の充実度もまだまだ不十分なように感じました。改めて「自分の体のことなのに、知らないことが多すぎる」と痛感しました。

テーマカラーは「赤」

どの年代にとってもわかりやすい展示

様々な工夫が凝らされています

特に印象的だったのは、「生理は女性だけの問題ではない」というメッセージが伝わる展示でした。実際、博物館の来場者の4割は男性で、一人で訪れる方も多いそうです。人間の半分が経験することだからこそ、みんなが知っておくべきことだと感じました。

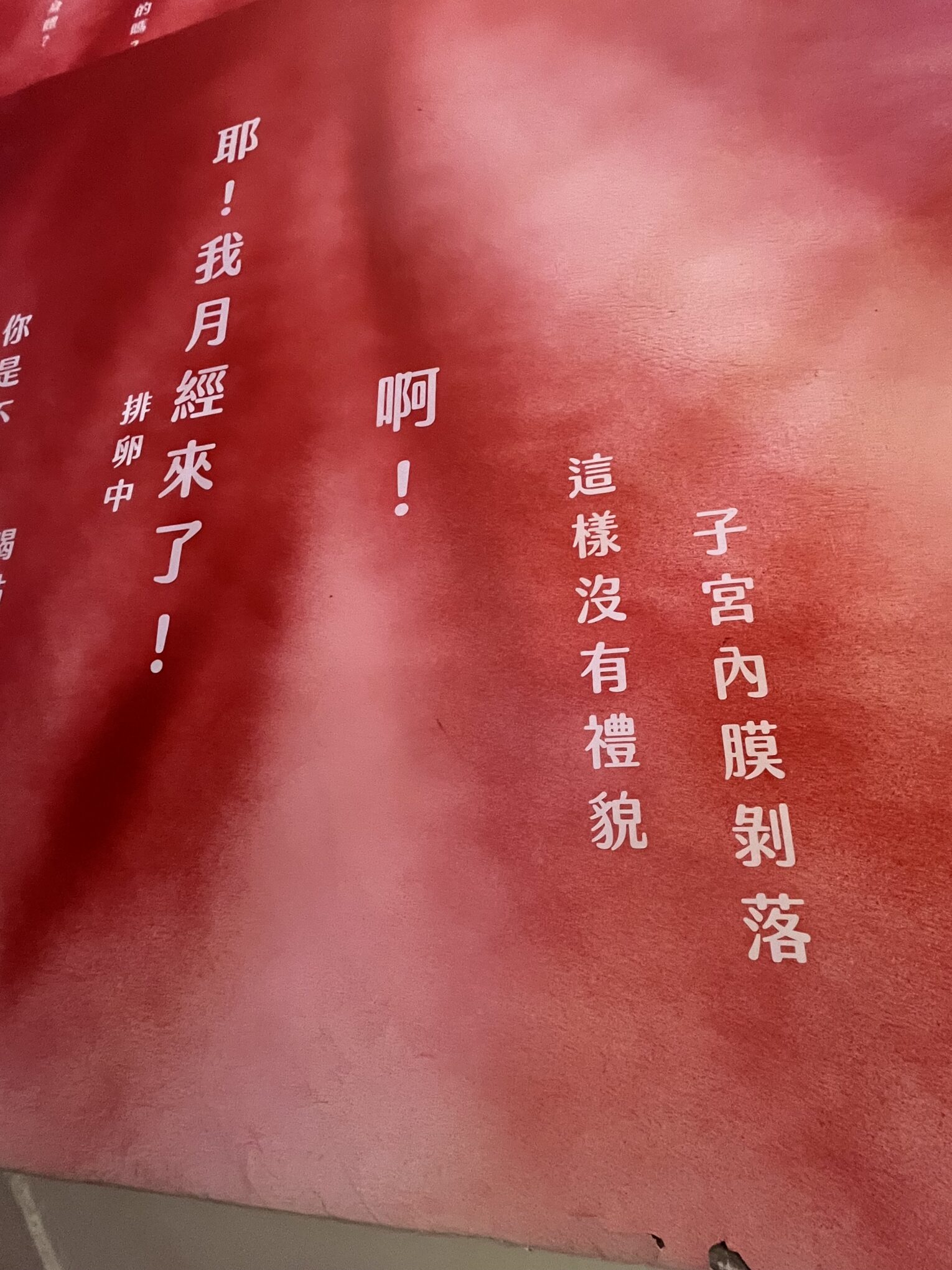

壁には生理が来た時の気持ちが書かれています

生理の貧困と向き合う、ボランティア体験

この博物館を設立したのは、台湾の非営利団体「小紅帽 With Red」です。彼女たちは「生理の貧困」の解決に向けて、台湾国内だけでなく、災害地や戦地などにも生理用品を届ける活動をしています。月に一度、オープンチャットやInstagramで募集がかかっていたため、私もボランティアに参加することにしました。

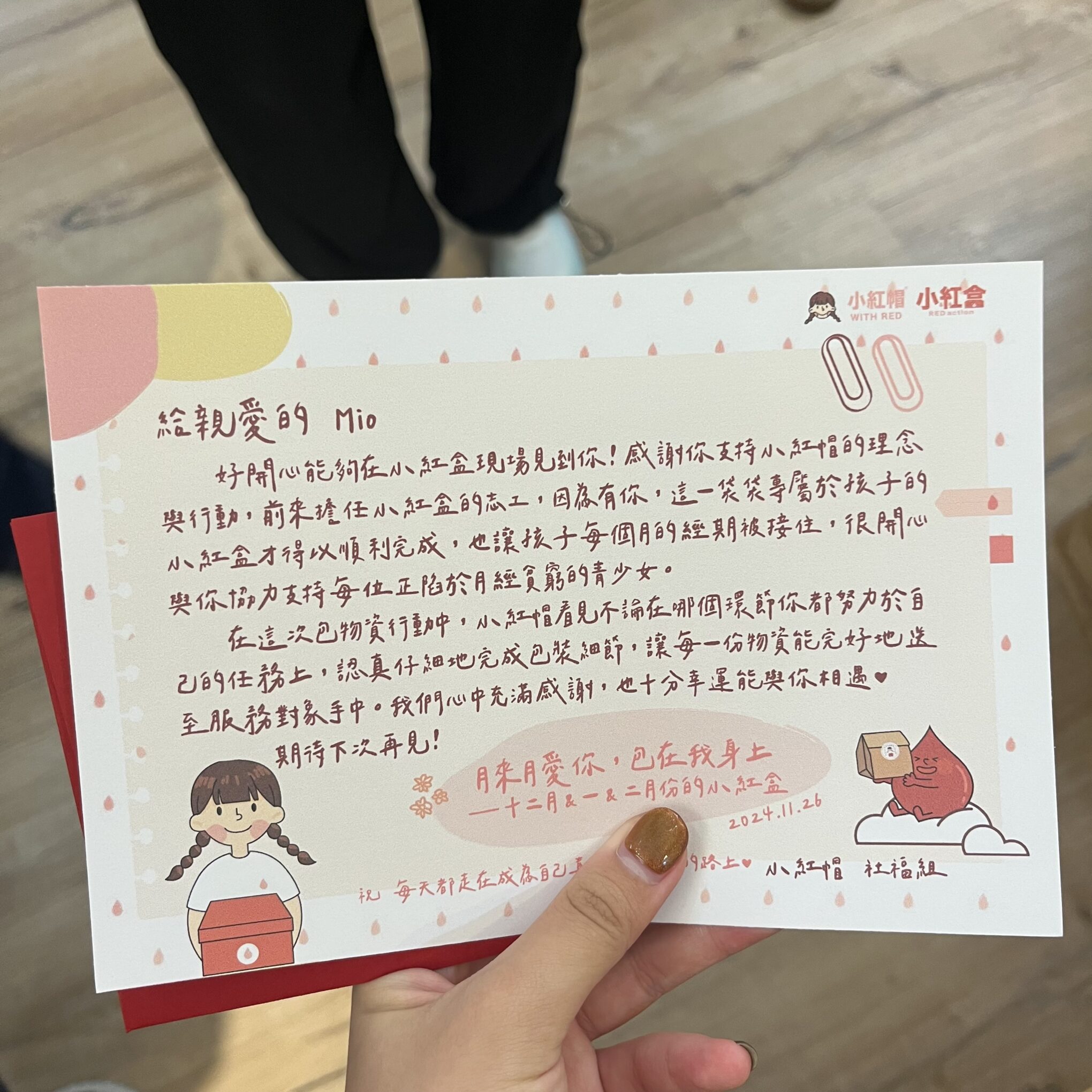

これまで台湾人の方以外の参加はなかったようで、ボランティア前日、まずは個別の説明会が行われました。案内してくれたのは、OPENさんという女性です。(ニックネームの由来は、台湾のセブンイレブンのキャラクターだそう!)外国人の私にも理解できるように、活動理念や作業手順について丁寧に英語で説明してくれました。

自己紹介から始まる和やかな雰囲気

翌日のボランティア活動では、20〜50代の約10人の女性たちと一緒に、「Red Box」と呼ばれる生理用品のパッケージを作りました。1人が3ヶ月に使う分のナプキンを袋に詰めて封をします。経血量には個人差があるため、「一般用」「少量用」「多量用」と分けて、それぞれに適したナプキンを入れるのが特徴です。

作業の様子

一見単純な作業に思えますが、隣で作業していたベテランボランティアの方が、「這是一份禮物(これはギフトだから)」と言いながら、ナプキンの向きを丁寧に揃えたり、潰れないようにテープで固定したりする工夫を教えてくれました。生理用品は単なる物資ではなく、受け取る少女たちにとっては大切な「ギフト」なのだと改めて感じました。

ボランティアメンバーたちと。中段一番右が私。

日本にも必要な支援の仕組み

台湾では、生理の貧困が社会問題として認識され、支援の輪が広がっています。一方で、日本においても、生理がある人の約8%が「生理用品を買うお金がない」と感じたことがあるという調査結果があります。これは台湾の約9%とほぼ同じ割合です。

例えば、「もったいないから」とナプキンの使用を控えたり、トイレットペーパーで代用したりすると、雑菌が繁殖し、感染症のリスクが高まります。そのため、日本でも生理用品の無償提供が広がりつつありますが、まだ自治体や学校によって差があります。もし、生理に関して困ったことがあれば、学校や自治体の支援制度を調べてみるのも良いかもしれません。

「Dear Period」ー生理と向き合う展示

博物館の最後の展示は「Dear Period」。ここでは、自分の生理に手紙を書く体験ができます。「いつも急にやってくるけど、もう少し優しくしてほしい」「中学生の頃は嫌いだったけど、今は大切に思える」など、訪れた人々がそれぞれの思いを綴っていました。

最後に、私は応援の意味を込めてステッカーを購入しました。この博物館は、自分自身や周囲の人々に優しくなれる、温かい場所でした。日本にも、こんな場所があったらいいのに…と強く思います。

台湾でのボランティア体験を通じて、生理に対する理解を深め、支援活動の大切さを実感しました。今後、日本においてもこのような支援を広げていくために、自分にできることを考えていきたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました! 「小紅帽 With Red」や月経博物館について、詳しく知りたい方は、ぜひ以下の公式Instagramをチェックしてみてください。

記事執筆:高崎未央

美麗!台湾はメールマガジンや公式LINE、公式SNSを運営しています。ぜひフォローいただけると嬉しいです。

■公式HP

■メールマガジン / 公式LINE

■X / Instagram / facebook

筆者プロフィール

高崎未央(たかさきみお)

富山大学4年生 | 美麗(メイリー)!台湾学生ライター

大学の国際関係論の授業で台湾について調べたことがきっかけで台湾の社会、政治に興味を持つ。

2024年8月から2025年1月まで台北市の銘傳大學に交換留学。好きな台湾料理は豆花。